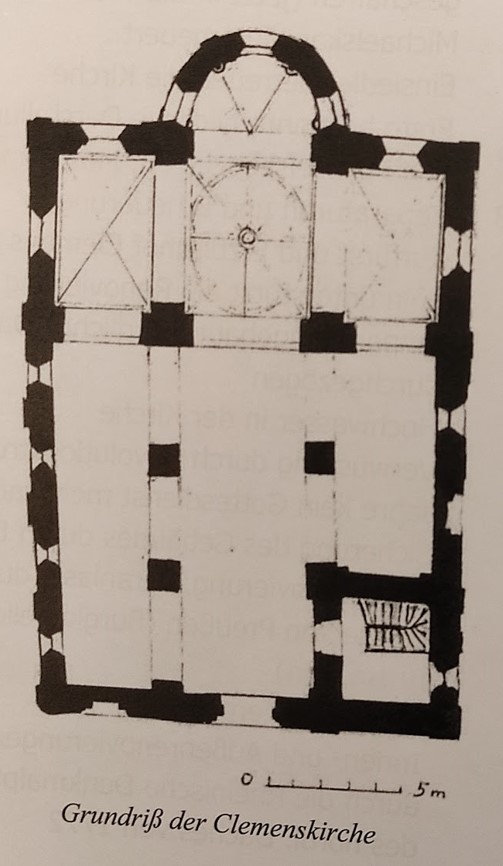

Grundriß

Das Friedhofsareal von Trechtingshausen

Luftbild des Areals der St. Clemenskapelle nach ihrer Renovierung, dahinter die Reihengräber, davor die Michaeliskapelle, die Urnengräber und ältere Reihengräber.

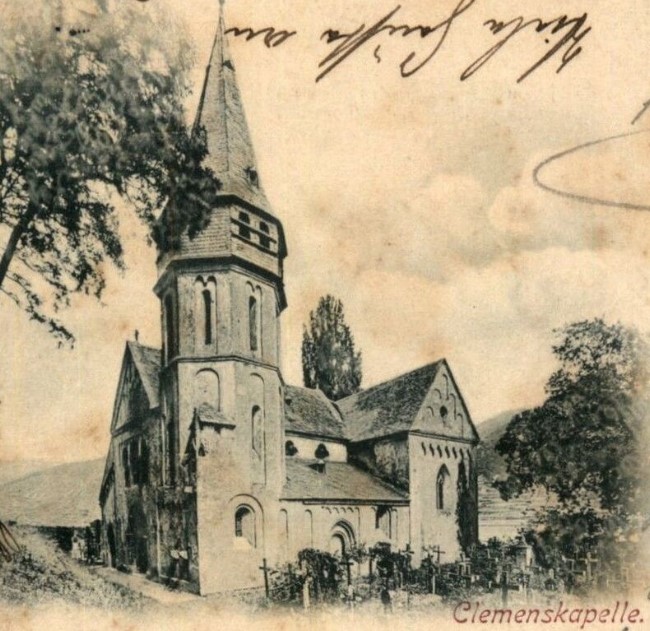

Baubeschreibung der heutigen Friedhofskirche

Pfeilerbasilika mit Langhaus und Querhaus

Die St. Clemenskapelle ist eine dreischiffige spätromanische Pfeilerbasilika mit fluchtendem Querhaus und asymmetrischem Westturm. Trotz der geringen Ausmaße erfolgte ein mehrfacher Planwechsel. Der älteste Teil, wahrscheinlich vom Anfang des 13. Jahrhundert ist das dreiachsige, flachgedeckte Langhaus.

Die Seitenschiffe

Das nördliche Seitenschiff ist höher und schmaler als das südliche. Die Querschnittfassade, der Mittelteil mit Stufenportal, drei rundbogige Fenster und Giebel mit Sechspassfenster und Konsolköpfen stammen wohl aus ca. 1250.

Fassade und Turm

Die Fassade ist asymmetrisch umgestaltet, indem über dem westlichen Joch des südlichen Seitenschiffs ein achtseitiger, zweistöckiger Turm mit Eckfialen aus dem 14. Jahrhundert aufgesetzt wurde. Die Turmhaube ist wohl barock, im Inneren war der Turm ursprünglich durch rundbogige Arkaden zum Mittelschiff und Seitenschiff geöffnet; die Tür zum Mittelschiff ist spätgotisch.

Querhaus und Chor

Gleichzeitig mit dem Turm (Mitte 13. Jahrhundert) wurden Querhaus und Chor nach dem Vorbild von Sinzig angefügt (gleichzeitig das mittlere Westportal) und die Obergadenfenster zur Kleeblattform erweitert. Eine Gliederung mit Dreipassfries und in den Giebeln der Querarme gestaffelte Rundbögen gestalten den Innenraum.

Vierung und Apsis

In der Vierung, durch Dienste auf Konsolen hervorgehoben, erhebt sich eine Kuppel mit Wulstring und acht Wulstrippen (vgl. Sinzig), die Querarme mit Kreuzrippen. Eine halbrunde Apsis wird durch Dienste mit Schaftringen und Rippengewölbe gegliedert. Die Fenster sind bis auf die westlichen Okuli der Querarme gotisch erweitert.

Restaurierung, Wandmalerei

Die Fassung des Gliederungssystems wurde nach 1945 erneuert. Reste von Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert gibt es in der Apsis und im nördlichen Seitenschiff mit Passionsszenen.

Glasmalerei der St. Clemenskapelle

Die 13 Fenster der St. Clemenskapelle wurden fotografiert, katalogisiert und im Webauftritt www.glasmalerei-ev-web.de dokumentiert durch die Forschungsstelle für Glasmalerei mit Sitz in Mönchengladbach des Ehepaares Dipl.-Ing. Ernst und Dr. Annette Jansen-Winkeln als Zentrum für Dokumentation und Erforschung der Glasmalerei mit über 350.000 Fotos und Dias. Aufruf: Forschungsstelle für Glasmalerei des 20. Jahrhunderts

Auszug der schönsten 6 Fenster, alle 1898 in Antikglas / Blei / Schwarzlot / Silbergelb, von der Firma Wilhelm Mayr Söhne geschaffen (zVa)

Glasfenstermotive St. Clemens und St. Nikolaus im Chor:

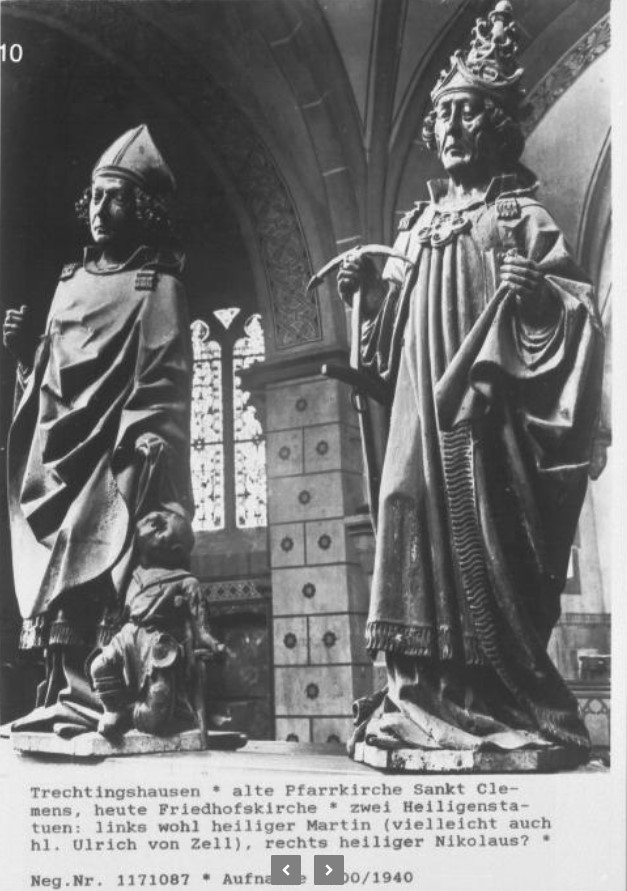

Heiligenstatuen St. Clemens und St. Nikolaus

Auf dem Altar standen bis zu ihrer Entwendung bei einem Einbruchdiebstahl zwei historische Heiligenstatuen. Im Unterschied zur Vermutung in der Bildunterschrift stehen: links St. Nikolaus und rechts mit dem Anker in der rechten Hand St. Clemens.

Ausstattung

Im Querhaus befinden sich 5 Reihen eines Chorgestühls mit vorzüglichen figürlichen Schnitzereien aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts (neugotisches Gestühl), sowie ein Priestergrabstein mit Reliefbildnis aus 1440 und Wappengrabsteine aus dem 16. und 17. Jahrhundert. – Südlich der Kirche steht mit der St. Michaelskapelle ein spätgotisches Beinhaus aus zwei Jochen, die Ostseite und die Fenster sind aus dem 19. Jahrhundert.

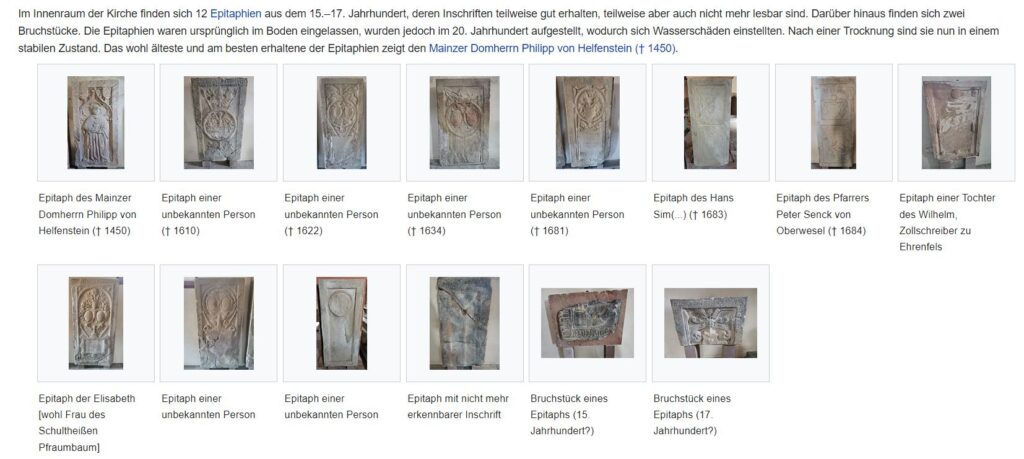

Epitaphien in der St. Clemenskapelle

Der Friedhof

Der Friedhof lag bis zum 19. Jahrhundert mehr auf der Südseite nach Bingen zu.

Später wurde er auf der Nordseite Richtung Koblenz erweitert und hat dort heute seinen Hauptteil. Auf der Südseite sind 2023 nur noch 4 Gräber (dabei das Familiengrab Tabarelli) und seit 2000 neu angelegt mehrere Reihen Urnengräber.

St. Michaelskapelle Trechtingshausen

Südlich der St. Clemenskapelle steht die spätgotische kleine St. Michaelskapelle, die ins frühe 16. Jahrhundert datiert wird. Wahrscheinlich diente sie ursprünglich als Beinhaus. Südlich vor der Umfassungsmauer ist der Michaelskapelle ein mächtiger Eisbrecher vorgebaut. Am Außenbau im 19. Jahrhundert stark überformt, hat sich im Inneren das zweijochige Kreuzrippengewölbe erhalten.

Heute dient sie als Leichenhalle. Zum Rhein hin schließen sich an der Ostseite seit 2000 mehrere Reihen Urnengräber an.

Graffitiartige Wandmalereien

Schwer zu deutende graffitiartige Wandmalereien aus der Erbauungszeit überzogen ursprünglich sämtliche Wände des Innenraums, von denen heute nur ein kleiner Teil an der Nordwand freigelegt ist. Es finden sich hier unter anderem Darstellungen von Hauszeichen, Kreuzen, Ankern, einem Fisch sowie eine Abbildung eines Wappens mit Schrägbalken und einem Stern als Beizeichen unten links.

Quellen

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Rheinland-Pfalz Saarland. Bearb. von Hans Caspary u.a. Darmstadt 1985.

- Hartung, Wilhelm: Zeitaufnahmen – 800 Jahre Kirche in Tre 1212-2012 – Ein Streifzug durch die Geschichte der Pfarrei St. Clemens Tre und ihrer Kirchen, Broschüre, 64 Seiten, (c) von Wilhelm Hartung, Layout: Werner Junck.

- Krämer, Thomas: Der romantische Rhein. Reiseführer. Mit einer Einleitung von Wolfgang Kroener. Alf/Mosel 2002.